架け橋プログラム事業とは

津和野町は、文部科学省事業「幼保小の架け橋プログラムに関する調査研究事業」(以下、「架け橋プログラム事業」)の採択を受け、R4年度からR6年度の3ヶ年事業として実施しました。

「架け橋プログラム」は、文部科学省が提唱している保小連携の概念のことで、子供に関わる大人が立場の違いを越えて自分事として連携・協働し、この時期にふさわしい主体的・対話的で深い学びの実現を図り、一人一人の多様性に配慮した上で全ての子供に学びや生活の基盤を育めるようにすることを目指すもので、「年長児から小学校1年生までの2年間」を“架け橋期“としています。

津和野町でのこれまでの保小連携とは、個別の支援に関する情報交換であったり、交流を目的とした保小合同での活動が主となっていました。

津和野町における架け橋事業は「小学校入学が教育のスタートではなく、保育園での育ちを学びとして捉え、繋がれていく環境と文化を創る」ことを目指し、保育士と教員の関係性づくりを大切にしながら、相互理解を深め、様々な実践で見えた子どもの姿を基に【津和野町架け橋カリキュラム】の策定を進めました。

文部科学省から委託を受けた架け橋プログラム事業は終了しますが、引き続き、町内にある4つの小学校区で目指す子ども像を共有し、保育園と小学校が一緒に考えながら日々の保育・教育に関わっていく環境を”文化”として定着させたいと考えています。

「0歳児からのひとづくりプログラム」と架け橋プログラム事業の関係性

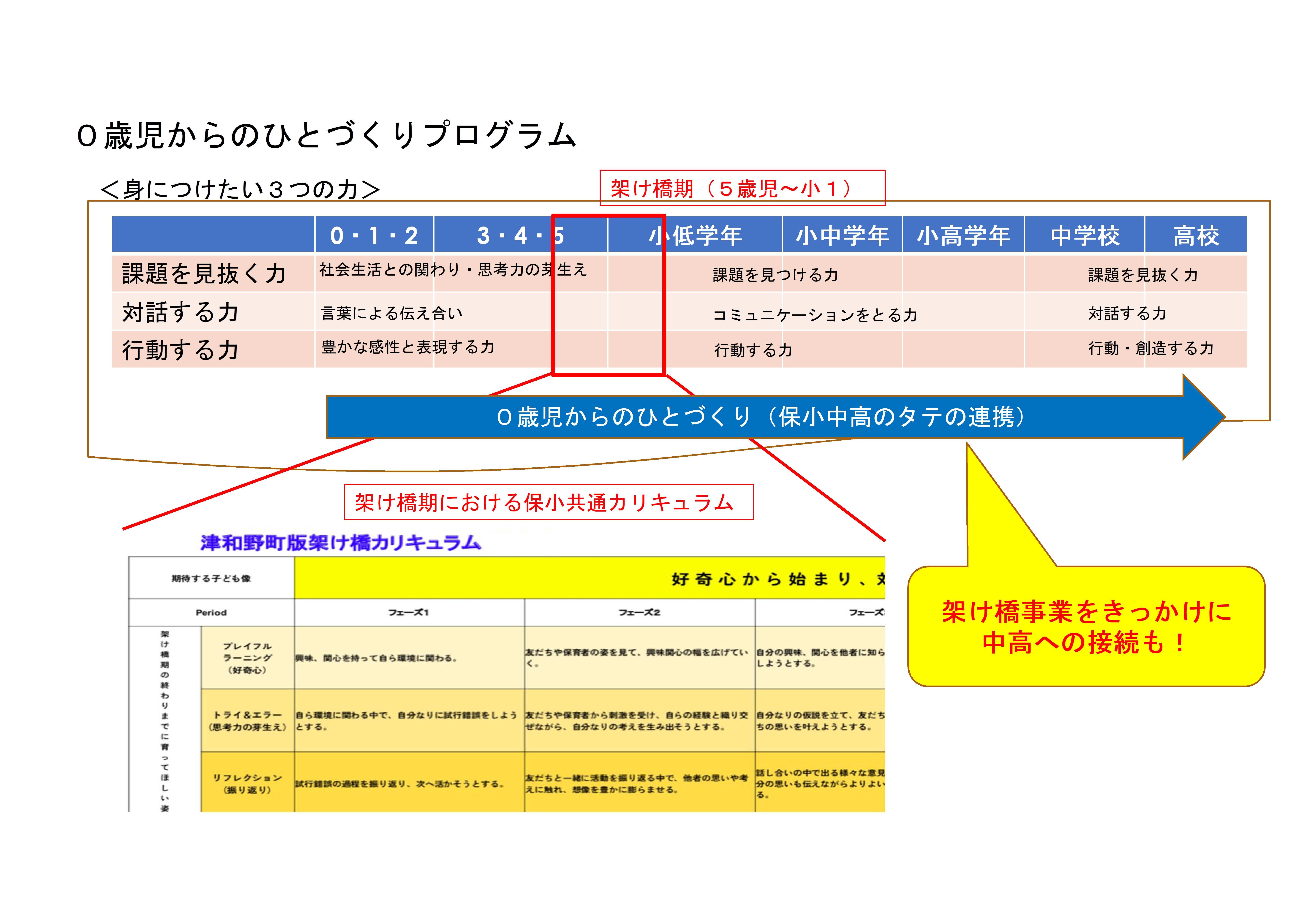

令和5年度に第2期教育ビジョンを策定し、「0歳児からのひとづくりプログラム」として取り組んできた内容を改めて基本施策として位置づけ、”大人になっても自ら学び続ける人”の育成を進めています。

架け橋プログラム事業は、この「0歳児からのひとづくり」の取組の一つとして位置づけています。幼児教育の充実を図る「0歳からの学び」、保小中高の連携促進を図る「タテの連携」に紐づき、0歳から18歳までの子育て・教育環境の充実を図る中の2年間と捉えて事業を進めています。

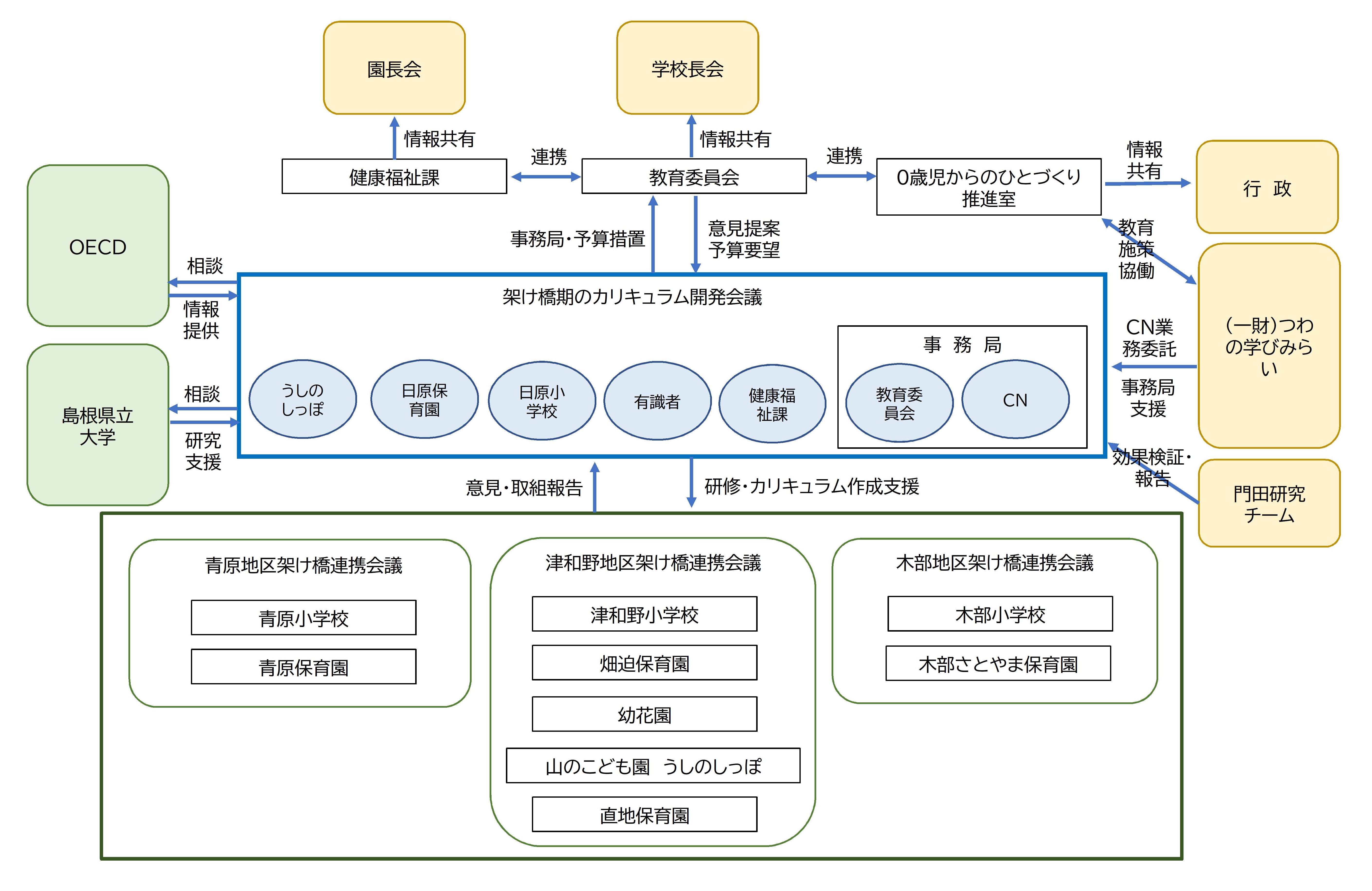

また、津和野町がこれまで進めてきた「0歳児からのひとづくり事業」の中心的役割を担っている”教育魅力化コーディネーター”や”幼児教育コーディネーター”が、この架け橋プログラム事業においても、学校間や保育園間の連携促進はもとより、学校と保育園を結ぶ重要な役割を担っています。

教育魅力化コーディネーターは小学校を、幼児教育コーディネーターは保育園をそれぞれ伴走しながら、コーディネーター同士が連絡を密に取り合い、開発会議の議題の整理やカリキュラム作成支援、日程調整といった業務を行うことで、教員、保育士の負担を軽減し、スムーズに対話の場を作ることができました。

モデル事業の取り組み事例

1.会議体の設置とビジョンの共有

架け橋プログラムを進めるにあたり、町内全ての学校区で同時にスタートするのは、支援体制からも難しいと考え、これまで町内の全学校に保小連携の働きかけを行っていた保小連携コーディネーターが、各学校に取り組み趣旨を説明しながら調整を行い、学校規模や関係する園の数などの規模的なことも踏まえ、津和野町立日原小学校をモデル校として指定し、その実践成果を最終年度となるR6年度には、他の学校区へ広げていく事としました。

モデル校の日原小学校には、町内保育園の内、私立の日原保育園と山の子ども園うしのしっぽ、それと町立の青原保育園の3園から入学するケースが多いことから、この3園にも協力依頼をし、了解のうえで、日原小学校と関係3園により「津和野町架け橋カリキュラム開発会議」(以下、「カリキュラム開発会議」)を設置しました。

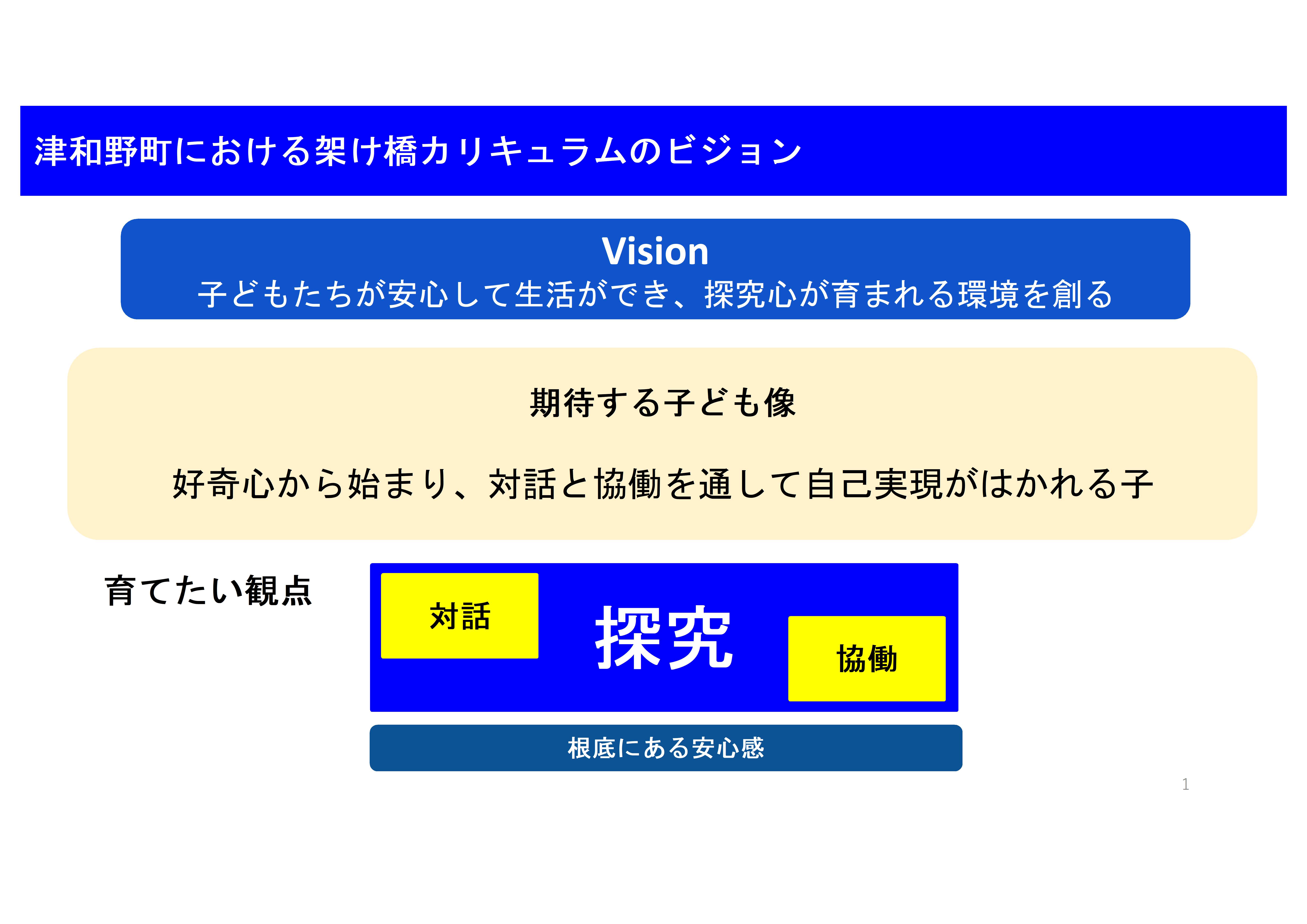

R4年度の開発会議では、主に、保育園と学校のそれぞれが大切にしている目指す子どもの姿について話し合い、「対話」「協働」「探究」の共通する3つのキーワードが出されました。

R5年度からは、この共通するキーワードを基に実践をしながら打ち合わせや振り返りを繰り返すことで、教員と保育士の関係性ができ、最終的に「探究」を中心におくことが大切であるということが共通認識として定まりました。

このことから、津和野町架け橋プログラムの目指す子ども像は、”好奇心から始まり、対話と協働を通して自己実現がはかれる子”となりました。

2.共同実践と大人の目線合わせ

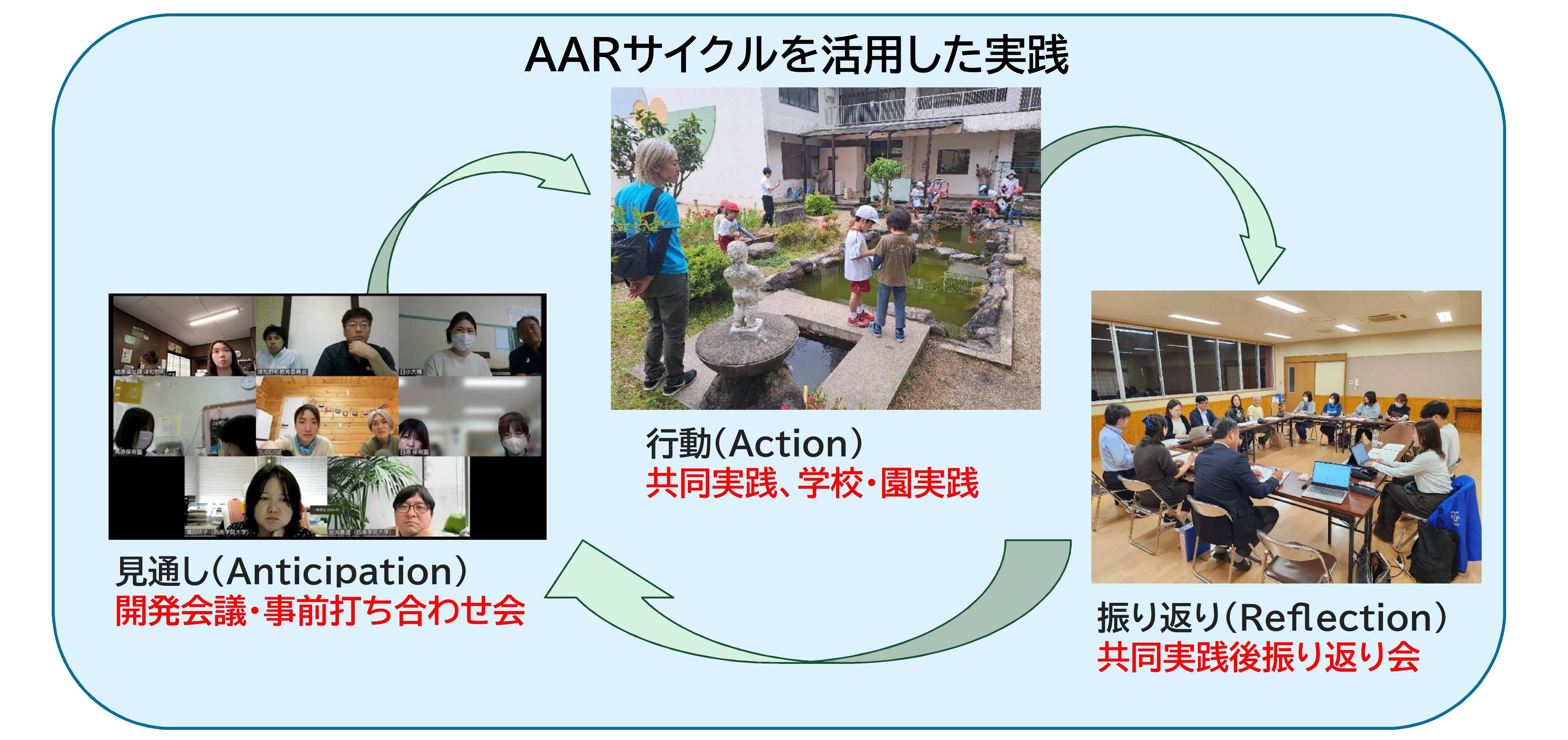

カリキュラム開発会議では、共同実践(保育園と学校の合同による活動のことを指します)を年4回実施しています。

共同実践ごとに、事前打ち合わせ会(オンライン)、共同実践、事後振り返り会をセットとして実施します。

事前打ち合わせでは、共同実践の指導案や準備物の確認、役割分担などをします。共同実践は、関係する教員や保育士の他、コーディネーターや芸術士®などが協力して行います。事後振り返りは、なるべく同日に行い、共同実践での子どもの姿などから、今後の学校・園での取組にどのように繋げるかを話し合います。

こうすることで、自然と子どもに対する目線が合い、大人の言葉がけや環境設定など、大人にとってもお互いの良いところを学ぶ機会となり、より質の高い活動へと繋がっています。

3.津和野町架け橋カリキュラム

カリキュラム開発会議で検討しながら、津和野町全体で目指す子ども像を共有し進めるため、「津和野町架け橋カリキュラム」を作成しました。

町内の小学校区ごとに、このカリキュラムの指標を使いながら、子どもの姿をベースにした取組となることが大切だと考えています。また、持続可能なプログラムとなっているかも大切な視点です。過度な負担にならないような工夫をしながら、進めたいと考えています。

外部サイトの関連リンク情報

このページを見た方はこんなページも見ています

このページに関する

お問い合わせ先

- 津和野庁舎 津和野町教育委員会

-

- 電話番号: 0856-72-1854

- FAX番号: 0856-72-1650