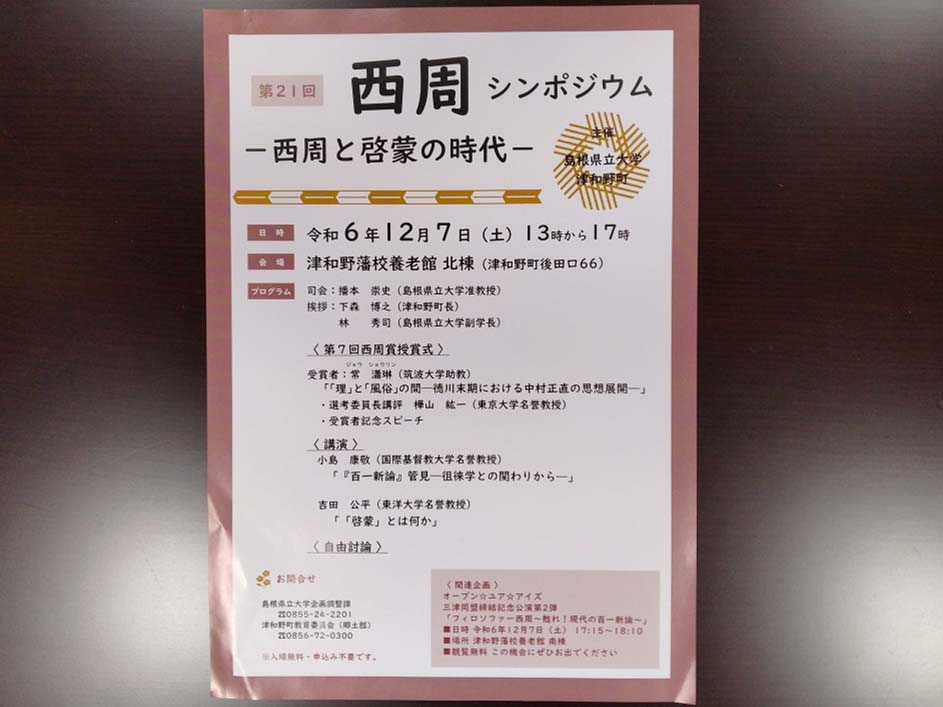

西周シンポジウムが藩校養老館で開催され、ご来場の皆さまにあいさつをしてまいりました。

当シンポジウムは、本町出身の啓蒙思想家・西周先生の顕彰と研究の推進を目的として島根県立大学によって創設され、第1回から本町を会場として開催頂いております。

国際基督教大学名誉教授小島康敬先生による「『百一新論』管見~徂徠学との関わりから~」と題してのご講演、東洋大学名誉教授吉田公平先生による「『啓蒙』とは何か」と題してのご講演、そして全国各地からお越し下さった参加者による自由討論と、この度も格調高い意義あるシンポジウムとなりました。

また、本年で第7回を数える「西周賞」の授賞式をシンポジウムの中で行いました。

本賞は、西周先生や幕末・明治期の事象についての研究を対象とした論文コンテストとして本町が主体となり運営しております。

西周先生の知的伝統を未来に継承・発展させると同時に、その担い手である若手研究者を育成・支援することを目的としており、本年は、筑波大学の常瀟琳氏による「『理』と『風俗』の間~徳川末期における中村正直の思想展開~」が受賞されました。

島根県立大学と本町は、平成29年に「西周研究にかかる連携・協力に関する協定」を締結し、様々な事業を連携し実施しておりますが、主要事業の一つに、西周の新しい全集の編集・刊行が挙げられます。

新全集の編集委員には、先年お亡くなりになった、井上厚史県立大学副学長をはじめとする、関係者の皆様のご尽力によって、全国のトップクラス研究者の総力を結集することができ、粛々と編集作業が進められております。

「新全集」全6巻のうち、第3巻の刊行がいよいよ間近になってきているともうかがっており、大きな期待を寄せるとともに、編集に携わって来られた皆さまに、心より感謝を申し上げます。

岡山県津山市及び大分県中津市と「蘭学・洋学~三津同盟」を締結している本町にとって、当シンポジウムをはじめとする島根県立大学との共同事業の数々は、本町の洋学・蘭学研究を進展させる結果をもたらしており、三津同盟事業とも有機的かつ効果的な連携を行うことで、一層の文化事業の進展や観光振興につなげることが出来ると期待しております。

私にとっては忙しい一日で、他の公務が様々に重なり途中で退席をせざるを得ませんでしたが、改めてご講演や自由討論を振り返り、西周先生への理解を少しでも深めてまいりたいと思っております。