国土交通省中国運輸局より金子修久局長をはじめとする方々が来庁され、地域交通の現状と取り組みの方向性についてご説明を頂くとともに意見交換を行いました。

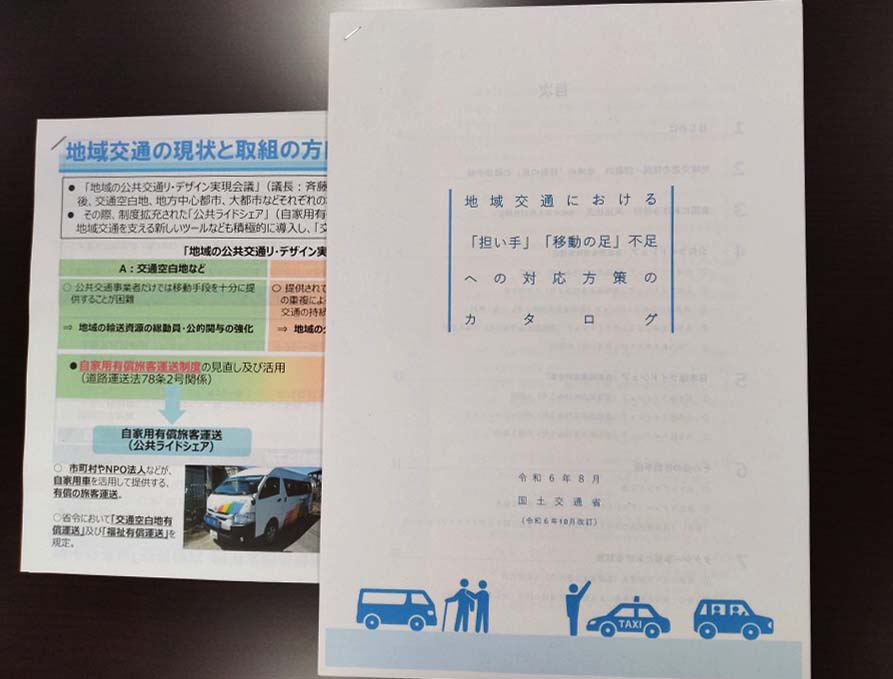

国土交通省では、地域の公共交通リ・デザイン実現会議を立ち上げ、今後、「地域の移動手段(地域交通)をどう維持・確保し、より利便性・生産性・持続可能性の高い姿へ再構築(リ・デザイン)していくのか、またその前提となる多様な関係者の連携・協働をどのように創り出し、進化(深化)させていくか」、という点を中心に検討を重ねられ、この度、地域の多様な関係者の連携・協働による持続可能な地域交通の再構築を実現するための方策をとりまとめておられます。

この「とりまとめ」においては、交通空白地、地方中心都市、大都市などのそれぞれの地域事情ごとに「移動の足」の確保に向けた取り組みの必要性とともに、公共ライドシェア(自家用有償旅客運送)や日本版ライドシェア(自家用車活用事業)などの地域交通を支える新しいツールなども積極的に導入し、取り組みを推進することとされております。

本年7月には、国土交通省「交通空白」解消本部を設置し、タクシー、乗合タクシー、日本版ライドシェアや公共交通ライドシェア等を活用し、地域住民や来訪者が使えない「交通空白」の解消に向け、自治体や交通業者とともに取り組んで行く方針を示しておられます。

この度は、そうした方針や具体的な施策などについてご説明を頂いたところであり、免許証の返納問題とあわせ地域住民の生活に密着した移動手段の確保と観光に訪れる方々の利便性の向上という課題をもつ本町にとって、関心の高いお話でありました。

本町では、過去に上下分離方式によるタクシー事業の継続に先行事例として取り組んだ実績のほか、中山間地域での公共交通の効率的な運営を目的とした実証実験を行った経過があります。

実証実験事業については、課題も見つかり現時点で本格導入に至ってはいませんが、実験結果は財産として蓄積しており、国土交通省が取り組まれている交通空白解消に向けた規制緩和を伴う様々な取り組みが、課題の解決へとつながる可能性を感じたところでもあります。

町営バスの運行は毎年大きな財政負担を伴う一方で、免許の返納問題とあわせ高齢者福祉の観点からも需要があり、タクシーや地域住民の手による移動手段の確保など、公共交通全体として、最も有効的な方策を導き出して行く努力が求められていると認識しております。

今後も国の動向を注視するとともに、効率的かつ住民にとって利便性の高い、そして地域課題の解決に資する公共交通を提供できるよう検討を重ねてまいりたいと思います。